За шумом мегаполиса, за стеклом и бетоном небоскрёбов скрывается иной, сакральный мир, где время течёт иначе. Его хранителями веками выступают величественные храмы — не просто культовые постройки, а настоящие архитектурные хроники, вплетённые в ткань столицы. Эти места видели молитвы императоров и простых горожан, переживали расцветы и падения династий, а сегодня стали точками притяжения для тех, кто ищет не просто селфи на фоне древности, а диалог с прошлым. Они разные: буддийские и даосские, огромные ламаистские монастыри и уютные святилища, затерянные в переулках. Каждый из них рассказывает свою уникальную историю, полную тайн, легенд и неповторимой эстетики. Чтобы вы не заблудились в этом духовном оазисе, мы расскажем о том, какие храмы стоит увидеть в первую очередь и чем они так примечательны.

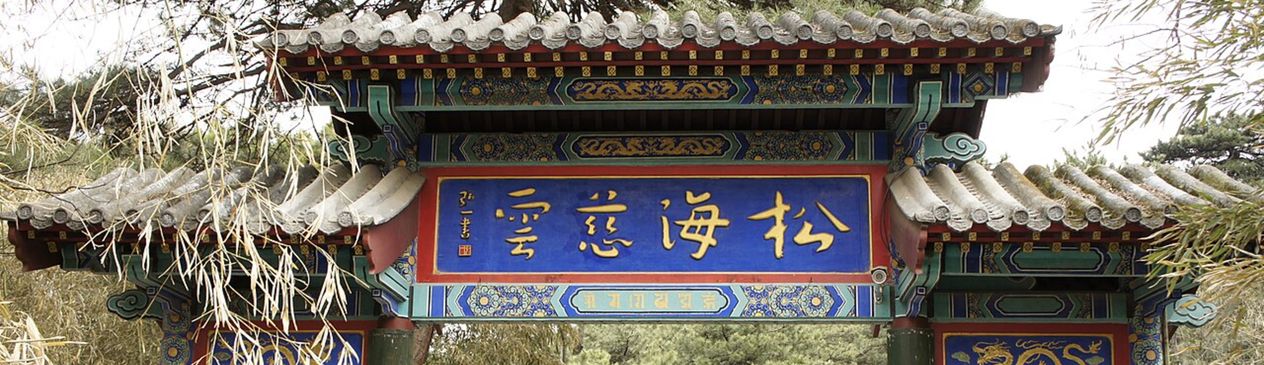

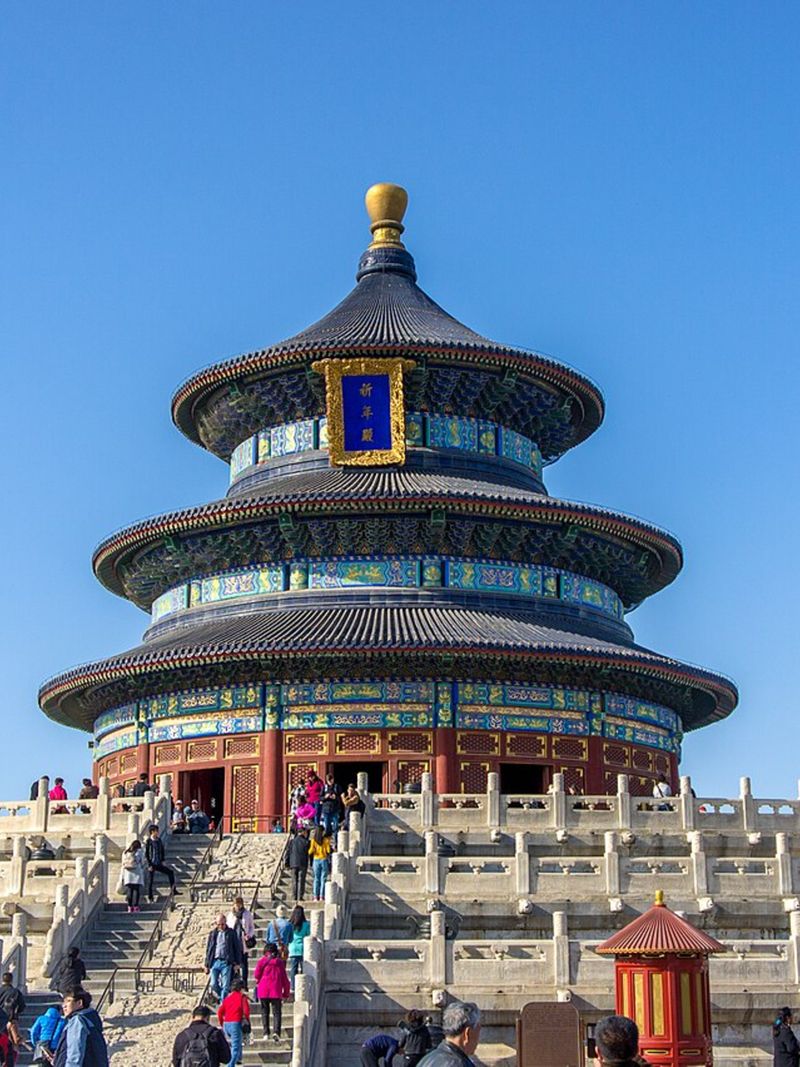

Храм Неба (Тяньтань)

Если бы древние китайские императоры устраивали конкурс на самый изысканный «кабинет для переговоров с высшими силами», Храм Неба, без сомнения, взял бы главный приз. Этот грандиозный ансамбль, возводившийся с 1420‑го по 1530‑й год, и сегодня поражает своими масштабами. Трудно даже представить, но его территория вместе с парковыми зонами раскинулась на 273 гектара. Для наглядности: знаменитый московский парк Горького занимает «всего» 212 гектаров. Сюда приходили не за уединением, а для совершения главного государственного ритуала.

Конструкция без единого гвоздя

Подлинным шедевром, венцом строительного гения, является Зал Жатвенных Молитв (Циняньдянь). Древние мастера сконструировали его, не используя ни единого гвоздя, что уже само по себе кажется чудом. Но их искусство было не просто техническим, а сакральным: в проекте скрупулёзно воплощено мистическое число девять, олицетворяющее в китайской традиции полноту небесного благословения и святость.

Небо на земле: архитектура смыслов

Этот храм — классический пример конфуцианского мировоззрения, зримое воплощение связи между земным миром и небесным божеством. Многие столетия именно здесь «сыновья Неба», китайские правители, вступали в диалог с космосом, принося щедрые дары и вознося мольбы о ниспослании дождя и богатого урожая.

Центром всего комплекса служит упомянутый Зал Жатвенных Молитв. На ослепительно белой мраморной террасе высится круглое здание, увенчанное трёхъярусной крышей из лазурной черепицы — символом самого небосвода. Всё это великолепие поддерживают двадцать восемь массивных колонн, окрашенных в киноварно-красный цвет и покрытых золочёной росписью. Они — не просто опоры, а архитектурное изображение созвездий, сияющих в северной части неба.

Где стены имеют уши

Обязательно стоит приблизиться к Залу Небесного Свода (Хуанцюньюй). В этом строении, предназначенном для хранения мемориальных табличек императорских предков, под конической синей крышей тоже скрывается своя магия. Но главный фокус ждёт снаружи: знаменитая Стена Возвращающегося Звука. Это не поэтическое преувеличение, а физический факт — её уникальная круглая форма создаёт поразительный акустический эффект, превращая шёпот в отчётливый голос.

Завершает ансамбль Алтарь Неба (Хуаньцю) — открытая трёхъярусная мраморная платформа. С её верхнего уровня, куда поднимался император для совершения главного обряда в день зимнего солнцестояния, открывается панорамный вид на всю округу. Интересный исторический казус: последний раз эту церемонию проводил в 1914‑м году Юань Шикай, первый президент Китайской Республики, что символически подвело черту под многовековой имперской эпохой. Сегодня же с этой точки лучше всего осознать весь грандиозный замысел создателей этого небесного места на земле.

Увидим знаменитый Храм Неба и попадём в Запретный город

Юнхэгун: от императорских покоев до священного храма

Погрузитесь в атмосферу одного из самых значительных буддийских монастырей Поднебесной, чьи стены хранят память о царственных особах. Изначально на этом месте красовалась резиденция принца Юнчжэна. Однако судьба распорядилась иначе: взойдя на престол, новоиспечённый император соизволил подарить половину своих владений буддийским монахам. Так величественная парадная постройка обрела новое имя — Юнхэгун, что поэтично переводят как «Дворец мира и гармонии».

Кончина Юнчжэна превратила его бывшую обитель в главный оплот тибетского буддизма в Пекине. Любопытный поворот случился в 1949 году, с приходом к власти Коммунистической партии Китая: храм удостоился статуса национального памятника, но взамен был опечатан на три долгих десятилетия. Лишь в 1981 году в его залах вновь возродилась духовная практика.

Архитектурная симфония в пяти актах

Ансамбль Юнхэгуна — это череда из пяти великолепных павильонов, разделённых уютными дворами. Каждый из них — сокровищница буддийского искусства. В Зале небесных царей гостей встречает изображение Майтрейи, того самого Будды грядущего, которого в этих краях представляют в облике беззаботно улыбающегося толстяка. Его безмятежность охраняют грозные небесные цари, несущие дозор против тёмных сил.

Сердцем комплекса, без сомнения, является Зал мира и гармонии, где почитают не только Майтрейю, но и его собратьев — Будду настоящего, Шакьямуни, и Будду прошлого, Дипанкару. А в Зале вечного благословения, который некогда служил опочивальней императору Юнчжэну, находятся изваяния Бхайшаджьягуру, дарующего здоровье, и Амитабхи, олицетворяющего долголетие.

Особого внимания заслуживает Зал колеса закона, посвящённый Цонкапе, великому реформатору тибетского буддизма, и украшенный настенными росписями, повествующими о жизни Шакьямуни.

Но истинной кульминацией визита становится Зал десяти тысяч радостей. Здесь обитает всемирно известная статуя Будды будущего, вырезанная искусными мастерами из цельного сандалового дерева. Её исполинская фигура возносится на восемнадцать метров ввысь, а ещё на восемь скрывается в подземной части, что символизирует незыблемость веры.

Увидим, как жили китайские императоры, исследуем буддийские храмы Пекина

Хунло: храм у Красной Раковины

Если верить старинным преданиям, некоторые божества предпочитают являться миру в самом что ни на есть изящном обличье. Буддийский храм Хунло, приютившийся у подножия одноимённой горы на севере Пекина, — живое тому доказательство. Это один из древнейших духовных центров Китая, чья история началась ещё в далёком IV веке. Его название поэтично переводится как «Красная Раковина». Прозаическое объяснение кроется в ручье неподалёку: весной вода в нём кажется красноватой из-за панцирей местных моллюсков. Но куда интереснее красивая легенда, гласящая, что две дочери самого Нефритового императора, верховного повелителя вселенной в китайских мифах, спустились с небес, обернулись двумя алыми раковинами и стали хранительницами этих мест.

Святилище для сердец

Со временем Хунло приобрёл славу места, куда стекаются в поисках совсем не монашеского уединения. Сюда приходят помолиться о счастливом браке и рождении детей. Древний лес, окружающий постройки, хранит главный символ любви — два дерева гинкго, мужское и женское, растущие рядом как воплощение гармонии и супружеской верности.

История на руинах и в школьных классах

Древние стены комплекса были немыми свидетелями многих эпох, что не могло не отразиться на их облике — храм неоднократно перестраивался. Примечательный казус произошёл в двадцатом веке: после прихода к власти Коммунистической партии Китая часть исторических зданий была отдана под нужды педагогического училища. Лишь в начале 1980‑х годов прошлого века справедливость восторжествовала, и Хунло получил заслуженный статус объекта культурного наследия.

Водопад, скульптуры и благостный покой

Сегодня одним из самых фотографируемых уголков храма является искусственный водоём с водопадом. В его центре застыли в камне те самые дочери императора, напоминая о чудесном происхождении этого места. Однако главное богатство Хунло — не архитектура, а атмосфера. Многовековые сосны и раскидистые гинкго создают ощущение глубокого умиротворения. Сюда приходят не только для молитвы, но и для неспешной прогулки, чтобы насладиться тишиной и гармонией древней природы, в которую так органично вписаны крыши пагод.

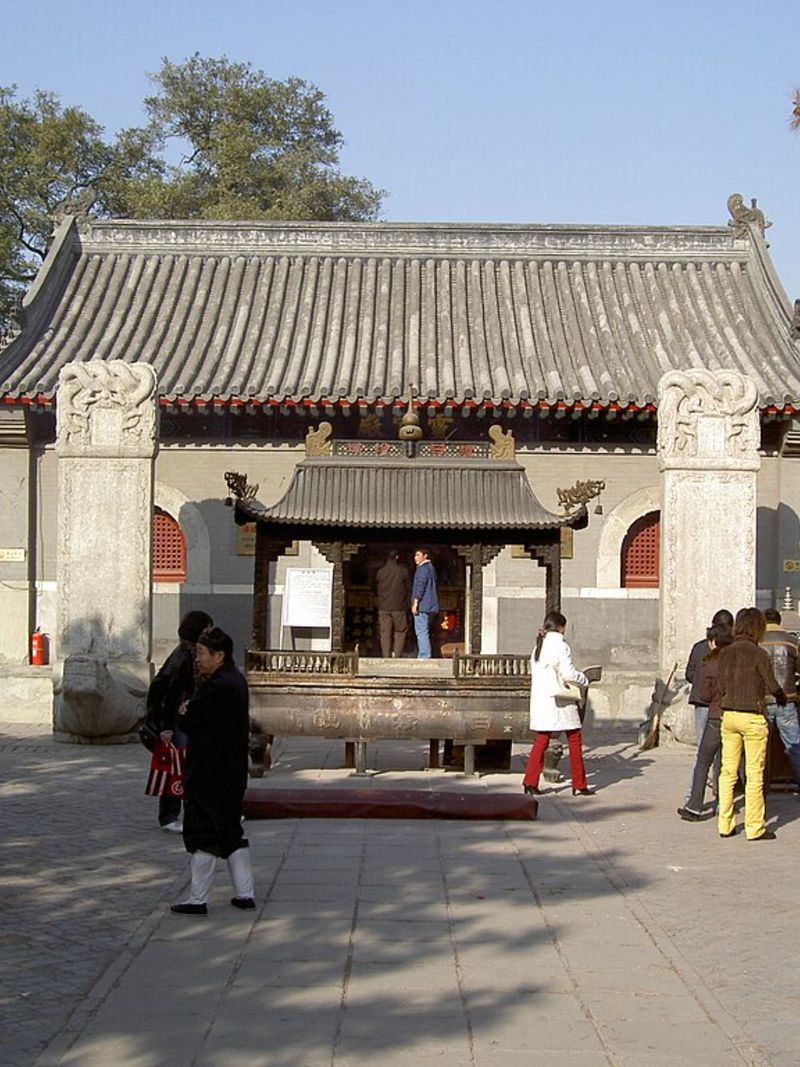

Храм Белых Облаков (Байюньгуань)

Это даосское святилище, известное по всему Китаю, можно смело назвать «ветераном» пекинской духовной сцены. Основанный в восьмом веке, он пережил немало исторических бурь.

Самый драматичный эпизод случился спустя пять столетий, когда монгольские войска предали монастырь огню. Однако один павильон они пощадили — тот, где покоился прах Цю Чанчуня, основателя школы Лунмэнь. Эта избирательная милость имела простое объяснение: Чингисхан лично был знаком с философом и питал к нему глубокое уважение, поскольку тот делился с великим завоевателем тайнами искусства долголетия.

Современный же облик комплекс приобрёл лишь к началу восемнадцатого века, и сегодня это не музей, а полноценное действующее сердце даосизма, где обитают монахи.

Город в миниатюре для поиска удачи

Храм Белых Облаков — место паломничества как верующих, так и туристов, жаждущих прикоснуться к древности. Его территория напоминает целый городок, состоящий из двух десятков павильонов, залов, уютных двориков и ритуальных сооружений, утопающих в зелени.

Оказавшись здесь, стоит задержаться в Зале Восьми Бессмертных, чтобы оценить собрание скульптур главных даосских святых. Ещё один обязательный пункт программы — стена с изображениями животных восточного зодиака. Согласно местному поверью, лёгкое трение ладони о свой знак является верным способом «приманить» фортуну. Это тот редкий случай, когда суеверие выглядит не просто забавным, но и архитектурно оформленным.

Изучим три религии Пекина - буддизм, даосизм и конфуцианство, побывав в храмах

Тяньнин: Девятисотлетний небоскрёб

Если бы в двенадцатом веке существовал рейтинг архитектурных доминант, пагода храма Тяньнин уверенно бы возглавила список пекинских «высоток». Предполагается, что история этого места началась ещё в шестом столетии, но свой звёздный час комплекс пережил в начале двенадцатого века, когда его перестроили и дополнили грандиозной пятидесятивосьмиметровой пагодой. Для своего времени это было сооружение, впечатляющее воображение.

Священная гора в камне

Восьмиугольная пагода, устремлённая в небо на тринадцать ярусов, покоится на массивном каменном основании, богато украшенном искусной резьбой. Этот постамент — не просто фундамент, а архитектурное воплощение горы Сумеру, сакрального центра мироздания в буддийской космологии. Стражей этого символического центра выступают рельефные изображения локапал — могущественных хранителей сторон света в буддийской и индуистской традициях.

Испытание временем и землетрясением

Вековая история пагоды могла бы прерваться в тысяча девятьсот семьдесят шестом году, когда мощное землетрясение лишило строение его изящного шпиля. Однако современным реставраторам удалось совершить почти что чудо, кропотливо восстановив утраченную вершину. Благодаря их труду этот элегантный памятник средневекового зодчества сегодня выглядит точь-в-точь, как и девять столетий назад, продолжая молчаливо наблюдать за вечно меняющимся городом у своих подножий.

Дацзюэ: Храм Просветлённого Долголетия

Первый камень в основание этого буддийского пристанища был заложен ещё в одиннадцатом веке, однако свой окончательный, дошедший до нас величественный облик ансамбль обрёл лишь к шестнадцатому столетию. Это место словно наглядно иллюстрирует поговорку о том, что всё гениальное создаётся неспешно.

Зал, где обитают боги

Сердцем комплекса по праву считается Зал Махавиры, или Великого Героя. Его пространство — это настоящий сонм божественных ликов. В центре восседают три величественные статуи Будд: исторического Будды Шакьямуни, владыки западного рая Амитабхи и Целителя Бхайшаджьягуру. Почётный эскорт им составляют фигуры дэвов — существ, достигших высокого перерождения в небесных мирах. Ансамбль производит впечатление строгой иерархии космоса, застывшей в дереве и красках.

Белая стела и розовая магнолия

Второй доминантой, парящей над крышами, является белоснежная пагода, возведённая в начале восемнадцатого века. Она служит не только украшением, но и мавзолеем — внутри хранится прах одного из прежних настоятелей, монаха по имени Цзялин.

Но истинный ажиотаж случается здесь весной. В апреле территория храма наполняется особой жизнью: сотни пекинцев и туристов стекаются сюда, чтобы засвидетельствовать своё почтение не только божествам, но и одной из старейших в Китае магнолий. Это розовое чудо было высажено здесь ещё в восемнадцатом веке, в эпоху правления императора Цяньлуна, и продолжает ежегодно напоминать о бренности и вечности одновременно.

Побываем в тибетском храме и в Мавзолее Мао Цзэдуна

Дунъюэ

Этот даосский комплекс можно смело назвать главным офисом божественной бюрократии. Он посвящён повелителю священной горы Тайшань, вершащему судьбы живых и мёртвых. Основанный в четырнадцатом веке, храм пережил несколько реинкарнаций из-за перестроек, а в двадцатом столетии едва не исчез навсегда в горниле «культурной революции». Второе рождение случилось между 1996 и 2002 годами, когда его кропотливо восстановили.

Аромат веков

У входа гостей встречает свидетель подлинной древности — акация, чей возраст перевалил за восемьсот лет. Это дерево помнит те времена, когда идеи даосов были законом для сердца Поднебесной.

76 комнат для земных забот

Главная диковинка комплекса — центральный двор с павильонами, разделёнными на семьдесят шесть кабинетов. Это не просто залы, а целые «департаменты» даосского пантеона, каждый из которых курирует определённую сферу человеческой жизни. Здесь есть, куда подать прошение: в «отделе млекопитающих» вас встретят статуи людей с головами зверей, в «управлении по борьбе со злыми духами» — грозного вида стражи, а в «ведомстве птиц» — их пернатые владыки. Это наглядная инструкция по мироустройству, вырезанная из дерева.

Каменный талисман и благодарность меценатам

Прогуливаясь по территории, нельзя пройти мимо множества стел. Это не памятники правителям, а свидетельства народной благодарности — их установили в честь жертвователей, поддерживавших храм. Но главный магнит для удачи — каменная лошадь Юма белоснежного цвета. Считается, что лёгкое прикосновение к её гладкому боку гарантирует благосклонность фортуны. В Дунъюэ даже небесная канцелярия поощряет прямое обращение.

Фаюань: Храм Источника Закона

Этот буддийский островок спокойствия, утопающий в зелени самого сердца Пекина, обладает историей, которая старше иных городов. Его основание восходит к седьмому веку, однако свой нынешний облик комплекс приобрёл в результате масштабной реконструкции, случившейся восемь столетий спустя. Сегодня это не только место для молитвы, но и важный духовный центр: при нём действует Китайская буддийская академия — наиболее авторитетное учебное заведение такого профиля в стране, а также Музей буддийских книг и культурных реликвий.

Сокровищница веков

Комплекс по праву гордится своей архитектурной гармонией — монументальной колокольней, уединёнными залами для медитаций и богатейшей библиотекой. Внутри павильонов хранятся бесценные артефакты, включая керамические изваяния Будд, чей возраст приближается к почтенным двум тысячам лет. Эти статуи видели расцвет и закат целых династий.

Весенняя трансформация

Но истинную славу в народе Фаюань снискал благодаря своему ботаническому чуду — роскошному саду сирени. Каждую весну, в середине апреля, храм переживает настоящее метаморфозу: из цитадели строгой учёности он превращается в эпицентр благоухания. Сюда стекаются жители и гости столицы, чтобы погрузиться в облака белых и лиловых соцветий, наполняющих воздух густым сладким ароматом. В это время древние стены служат идеальным фоном для мимолётной, но ослепительной красоты, напоминая о вечном цикле обновления.

Чжэньцзюэ

Этот архитектурный памятник пятнадцатого века стоит особняком в ряду буддийских святынь Китая. Его облик — загадка для историков: почему в самом сердце Поднебесной возвели храм в чужеземной, индийской стилистике? Одна из романтичных версий гласит, что автором проекта мог быть монах, прибывший прямиком из Индии.

Пять пагод на мраморном постаменте

Ансамбль представляет собой квадратное основание из кирпича и мрамора, на котором высятся пять строгих прямоугольных пагод и изящный стеклянный павильон. Стены основания украшены замысловатой резьбой с изображениями Будд, мифических животных и растений, создавая ощущение настоящего «архитектурного ковра».

Музей камня и золотая осень

В стенах комплекса сегодня располагается Пекинский музей резьбы по камню, чья коллекция насчитывает более двух с половиной тысяч экспонатов — от древних изваяний до искусных барельефов. Но главное волшебство происходит здесь в ноябре, когда многовековые деревья гинкго облачаются в ослепительно-золотой наряд. Древнее строение в обрамлении этого пылающего великолепия выглядит поистине незабываемо.

Побываем на Великой китайской стене

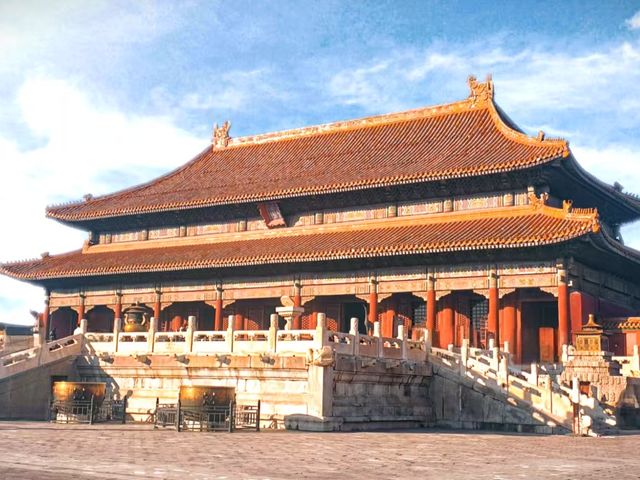

Ваньшоу: Императорский подарок искусству

Визитная карточка Хайдяня, университетского района Пекина. Буддийский комплекс Ваньшоу, основанный во второй половине шестнадцатого века, изначально служил императорской резиденцией для молитв. В его стенах представители династий Мин и Цин с размахом отмечали религиозные праздники и дни рождения своих правителей.

От молитвенного зала к картинной галерее

Новая жизнь началась для храма в конце двадцатого века, когда на его территории открылся Пекинский художественный музей. Сегодня его фонды — это около ста тысяч экспонатов, охватывающих период от доисторических артефактов до полотен художников двадцатого столетия. Помимо картин и каллиграфии, здесь можно увидеть шедевры из фарфора, бронзы, шёлка и бамбука. Отдельная экспозиция посвящена самой истории монастыря, бережно храня память о его императорском прошлом.

Сишику: готика в сердце Пекина

Величественный католический собор, чьи шпили стали самым неожиданным архитектурным жестом в восточной столице. Сишику, или собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, кажется попавшим сюда прямиком из старой Европы, создавая поразительный контраст с традиционной застройкой.

Собор, переживший восстание

Основанный иезуитами в конце семнадцатого века, собор пережил непростые времена. В тысяча девятьсот сотом году он серьёзно пострадал во время восстания ихэтуаней, движения, направленного против иностранного влияния, но устоял.

Витражи и многоязычные мессы

Фасад здания с двумя башнями украшает классическая готическая атрибутика: пышная лепнина, окно-роза и скульптуры апостолов. Внутри под стрельчатыми сводами играют светом красочные витражи и фрески. Примечательно, что ежедневные службы здесь проводятся на китайском языке, а воскресная месса в десять часов утра — на английском, что делает это место настоящим мостом между культурами.

Заключение

Путешествие по пекинским храмам — не религиозный тур, а скорее погружение в многогранную душу города. От торжественной церемониальности Храма Неба до мистических аллегорий Дунъюэ, от шумного паломничества в Юнхэгуне до тихого созерцания в Дацзюэ — каждый уголок открывает новую грань китайской философии, истории и искусства. Местные гиды, к слову, часто делятся не только сухими фактами, но и удивительными легендами, оживляя камень и дерево историями о чудесах, императорских интригах и простых людях, чья вера и создала эту неповторимую ауру. Так что, оказавшись в Пекине, смело сворачивайте с проторённых туристических троп — самые интересные открытия ждут вас за красными воротами очередного скромного, но великого храма.