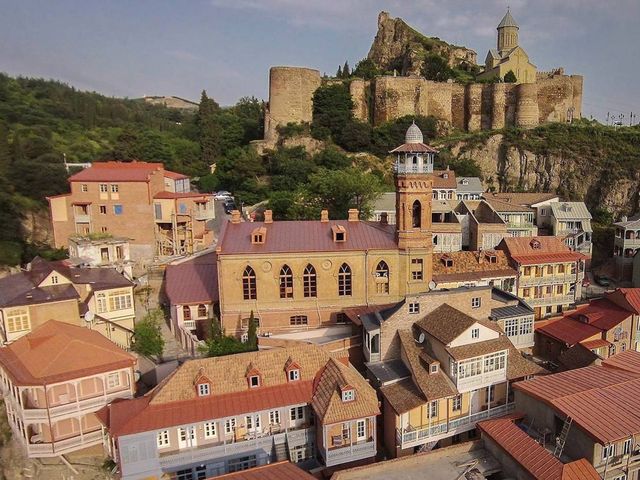

Тбилиси — город, который не просто стоит на земле, а растёт из неё, как виноградная лоза, оплетая холмы и ущелья. Его история — не сухие даты, а живая ткань, сотканная из вымысла, правды и того самого грузинского «чудного» флёра, который превращает обычное событие в поэзию. Готовы окунуться в мир, где грань между былью и легендой призрачна? Тогда мы расскажем о том, как рождался город, о безумной любви гения, о проклятии, гуляющем по подвалам, и о кукольных историях великого сказочника.

Легенда о рождении Тбилиси: фазан, горячий ключ и царский приказ

Давным-давно, ещё до наступления нашей эры, на землях восточной Грузии процветало могучее царство Иберия. Его сердцем был город Мцхета, а носил корону грозный царь Вахтанг I, вошедший в историю под прозвищем Горгасали. Сегодня Мцхета — скромный городок у слияния рек Арагви и Куры, но в те времена он был мощной крепостью, возведённой потомками легендарных предков грузин.

Это расположение вполне устраивало правителей долгие столетия. Однако однажды судьба распорядилась иначе. Находясь на соколиной охоте в лесных угодьях, Вахтанг подбил фазана и отпустил своего ловчего сокола, чтобы тот добыл трофей. Но птица не вернулась. Озадаченный царь пустился на поиски и вскоре обнаружил необычный источник, где из-под земли с шумом била горячая вода. Прямо в ней и находились обе птицы — и сокол, и фазан.

Царь, присев на камень, погрузился в размышления. Прямо перед ним находился целебный ключ, а вся местность представляла собой идеально защищённую долину: с трёх сторон — горы, а по четвёртой — протекала река Кура. Такое стратегическое место, да ещё и на перекрёстке торговых маршрутов, самой судьбой было предназначено для нового города. Вахтанг принял судьбоносное решение перенести сюда столицу из Мцхеты, что вскоре и свершилось, навсегда закрепив за ним звание народного героя. Даже имя новому поселению дали благодаря источнику — «Тбилиси», что с грузинского так и переводится: «тёплый». Именно это название сменило в прошлом бытовавшее в русском языке слово «Тифлис».

Проникнемся атмосферой древней столицы Мцхеты и погуляем по современным улицам Тбилиси

«Цветочная» любовь Нико Пиросмани

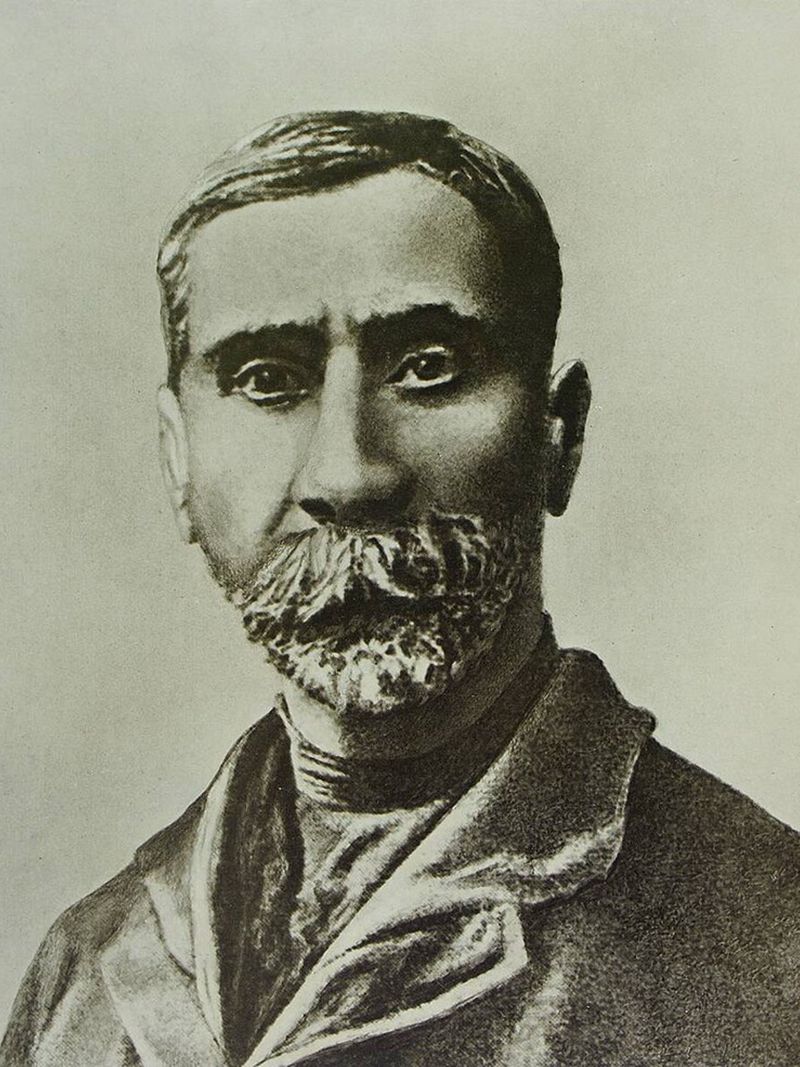

Жизнь художника Николая Пиросманашвили, которого мир узнал, как Нико Пиросмани, была далека от романтического глянца. Он существовал на грани нищеты, а его творчество, выполненное в духе наивного искусства, современники чаще всего не воспринимали всерьёз. Картины Пиросмани редко покупали за деньги, и ему регулярно приходилось менять свои работы на еду, чтобы просто не голодать.

Однако нищета — не помеха для любви. В уже зрелом возрасте Николай был сражён наповал французской актрисой Маргаритой де Севр, приехавшей в Тифлис на гастроли. Многие помнят знаменитую песню о мужчине, превратившем жизнь в один цветочный миг. Прототипом для того самого героя и послужил грустный роман Пиросмани.

Красавица Маргарита держалась неприступно, считая, что артистка её масштаба должна принадлежать искусству, а не частной жизни. Пылкие чувства немолодого и небогатого живописца её лишь раздражали. Он ходил за ней по пятам, встречал и провожал, а в дни, когда капризная француженка его игнорировала, глубоко страдал. Он написал её портрет, впоследствии признанный шедевром, но и это не растрогало актрису.

Тогда художник решился на жест отчаяния. В точности как в песне, он продал всё своё скудное имущество и на вырученные средства скупил буквально все цветы, которые были в лавках Тифлиса. Горы роз, лилий и сирени на телегах двинулись к дому, где проживала Маргарита. Услышав шум, актриса подошла к окну и остолбенела: всё пространство вокруг её жилища было завалено душистым ковром из живых растений, а в центре этого великолепия стоял влюблённый Пиросмани. Говорят, её сердце дрогнуло. Она выбежала на улицу и одарила Нико своим первым и последним поцелуем. Вскоре гастроли завершились, театр уехал во Францию, и они больше никогда не виделись. А спустя несколько лет художник умер в полном одиночестве и бедности.

В России о любви Нико Пиросмани сложена песня «Миллион алых роз». А в Грузии «Площадь цветов» вам с гордостью продемонстрируют в разных городах, но её главная, каноническая версия находится в Тбилиси. Сегодня это площадь Ладо Гудиашвили в колоритном районе Кала. Это место — настоящий чемпион по смене вывесок. Носило оно когда-то имя Аббас-Абадская, а до того была Мугнинской — в честь расположенной тут же армянской церкви.

Задолго до всего этого, если верить карте царевича Вахушти Багратиони — блестящего историка и географа, составившего первый вменяемый план Тбилиси в 1735 году, — на этом месте красовался Бежанов сад. Кстати, по соседству, в офицерской гостинице, в своё время останавливался Михаил Лермонтов. Так что земля эта пропитана не только мифическими цветами, но и вполне исторической поэзией.

В тбилисском районе Сололаки есть два дома, каждый из которых борется за право проживания в нём знаменитого художника. Здесь же открыто одноимённое кафе. Но Сололаки — это правый берег Куры, аристократический квартал, где в конце XIX — начале XX века селилась знать и финансовая элита. Так что можете смело улыбнуться и сразу забыть романтичные картинки: Нико Пиросмани вряд ли бывал в тех краях даже мимоходом. Он питал стойкую неприязнь к высшему свету и всем его условностям, предпочитая ему вольный, шумный и настоящий левый берег. Его мир был совсем другим.

Пройдём по улице-лестнице, побываем в Инжировом ущелье и узнаем все тайны города

Проклятие винного завода

В самом конце XIX века в Верийском квартале Тифлиса царило необычайное оживление. Повод более чем достойный — открывался винодельческий завод князя Давида Сараджишвили, человека, известного на всю империю своими коньячными домами. Праздник сопровождался дегустацией лучших напитков со всей Европы: грузинские, французские, итальянские и немецкие вина лились рекой. Новое предприятие, возведённое по проекту архитектора Александра Озерова, задумывалось как флагман отечественного виноделия. Его главной гордостью стали подвалы с идеальными условиями для выдержки и хранения коллекционных образцов.

Знатоки, попадавшие в это хранилище, приходили в настоящий восторг. Легенды гласили, что среди сокровищ находился даже ящик коньяка, оставленный при отступлении из Москвы самим Наполеоном. В прохладных тоннелях томились десятки тысяч бутылок бесценных напитков: от благородных «Шато» и грузинского «Цинандали» до венгерских ликёров и личной коллекции семьи Романовых. Однако всему этому великолепию пришёл конец с наступлением революции. Завод национализировали, а его основатель, Давид Сараджишвили, к тому времени уже скончался. Его семья, не получив никакой компенсации за отобранное имущество, была вынуждена покинуть страну.

Согласно городскому поверью, именно тогда род Сараджишвили наложил на завод своё проклятие. И надо сказать, что вскоре за местом действительно закрепилась дурная репутация. Любой, кто осмеливался слишком близко познакомиться с содержимым легендарных погребов, в скором времени трагически погибал при загадочных обстоятельствах. Для рокового исхода не требовалось даже пробовать старинные вина — достаточно было просто провести рядом с ними некоторое время.

Однако, успешно продолжает дело основателя Тбилисский коньячный завод. Верить или нет этой легенде - решать вам.

Узнаем все секреты грузинского виноделия

Истории Резо Габриадзе

Фольклор Тбилиси соткан не только из громких саг, но и из тихих, трогательных и подчас абсурдных миниатюр. Драматург Резо Габриадзе был тем самым волшебником, кто собирал эти крупицы. Подлинной сокровищницей его сюжетов стал театр марионеток с узнаваемой часовой башней и уютным кафе. Мэтр считал, что запах кофе должен быть неотъемлемой частью любого театрального пространства.

Небольшой буфет с говорящим названием «Не горюй!» органично продолжает мифологию Габриадзе. Каждая деталь интерьера здесь — элемент повествования. Стены украшает авторская керамика, запечатлевшая целый мир в маленьких историях. Вот человек, несущий на спине целое пианино — отсылка к реальному случаю, когда инструмент делили между собой две кутаисские школы. Даже случайные надписи рождают философские аллюзии: «Подпрыгни, и ты поймёшь, каков был вес земли до твоего рождения».

Особую атмосферу места курирует сама семья Габриадзе вместе с известными рестораторами Элиной и Галактионом Табидзе. Здесь вы не найдёте адаптированной для туристов версии грузинской кухни. В основе — семейные рецепты, поданные с европейским вниманием к деталям. Меню полно приятных открытий: тающий во рту вишнёвый пирог Мананы Тавадзе, освежающие домашние лимонады, изысканно приготовленная баранина, далёкая от образа стандартного шашлыка. Всё это создаёт многоголосый гастрономический опыт, словно сошедший с полотен Пиросмани.

Легенды о призраках старого Тбилиси

Путешественнику в старых кварталах Тбилиси непременно укажут на здание с устремлённой ввысь башней или закрученной винтом лестницей, сопроводив показ повторяющимся сюжетом. Его главные действующие лица — немолодая пара, которая якобы построила этот самый бельведер для одной цели: непрерывно взирать с высоты на кладбищенский участок, где нашёл вечный покой их ребёнок. По стечению обстоятельств, образ безвременно ушедшей дочери кочует по большинству районов исторического центра. То изящные траурные гирлянды венчают фасад в её честь, то уединённая беседка маскируется под сенью той самой башни. Знающий человек лишь улыбнётся и сохранит внутренний скепсис.

От коренных тбилисцев доведётся услышать тысячи баек о призрачных тенях, дурных и светлых предзнаменованиях, о мастерах кисти и правителях, о строителях особняков и их обитателях за последние два столетия.

«Вот этот дом поднимали бельгийские и итальянские инженеры, точно утверждаю. Те самые, что сооружали городской фуникулёр», — с уверенностью заявит местный житель.

Опытный слушатель усмехнётся про себя и не примет сказанное за чистую монету. Однако именно в этой особенности и скрывается очарование местного фольклора, что сосуществует наравне с официальной хроникой. Идёшь сквозь наслоения эпох, застреваешь между пластов времени, в узкие промежутки между которыми пробиваются документальные свидетельства, укрепляя основу реальности. А над этим прочным фундаментом, подобно ласточкам, порхают воздушные и живые городские легенды.

Исследуем Старый Тбилиси и его легенды

Дьявольский бокал

А эта легенда распространена не только в Тбилиси, но и практически в каждом регионе Грузии, даже в высокогорных селениях, где виноград никогда не вызревал. Согласно преданию, когда Бог обитал среди людей, он пожелал облегчить участь тех, кого изгнали с небес и обрекли на тяжёлый земной труд. После долгих размышлений он создал напиток, дарующий краткое ощущение рая, — вино. На дегустацию были приглашены ангелы и, по стечению обстоятельств, сам дьявол.

Напиток пришёлся по вкусу всем, включая нежданного гостя. Однако дьявол, неспособный удержаться от соперничества, решил создать свой ответ. Он представил на суд Бога чачу — крепкий дистиллят, произведённый из отжимков винограда. Бог сделал первый глоток, затем второй, третий и наконец четвёртый. После этого он изрёк: «Те, кто остановится на трёх боках, останутся со мной. Все, кто коснётся четвёртого, перейдут к тебе».

Именно поэтому на застольях в Тианети умудрённые опытом старцы, поднимая четвёртую рюмку чачи или бокал вина, с лёгкой усмешкой провозглашают: «А это — дьявольское!» — и тут же спешат перейти к пятой порции, чтобы вернуться под защиту небес.

Заключение

Легенды Тбилиси — повседневная реальность. Они не «притаились» в старых книгах, а живут на улицах, в подвалах винниц, в шепоте листьев Ботанического сада и в задумчивых глазах местных гидов, которые с неповторимой интонацией могут рассказать вам о летающем фазане или о призраке винзавода так, что вы начнёте в это верить безоговорочно. Эти истории — такая же часть города, как серные бани Абанотубани и запах свежего лаваша. Они делают Тбилиси не просто точкой на карте, а местом силы, где прошлое и настоящее пьют вино за одним столом, споря о том, как же было на самом деле.