Если вы думаете, что все кремли в России похожи друг на друга, то Нижегородский вас приятно удивит. Этот древний исполин, возвышающийся над слиянием Оки и Волги, - второй по величине в России.Здесь и мощные башни, и старинные храмы, и даже памятники, которые умеют рассказывать истории. А ещё тут можно почувствовать себя то древним воином, то купцом, то просто туристом, который случайно забрёл в прошлое. Мы расскажем об истории Нижегородского кремля, его архитектуре и о том, что посмотреть за его стенами.

История: от щита города до символа

Заложенный в XV веке как оборонительная крепость, Нижегородский кремль успел побывать и щитом от вражеских набегов, и административным центром, и даже… тюрьмой (не самые весёлые страницы его биографии). Но, несмотря на все перипетии, он выстоял и теперь гордо демонстрирует свою мощь, словно говоря: «Да, я ещё в строю!»

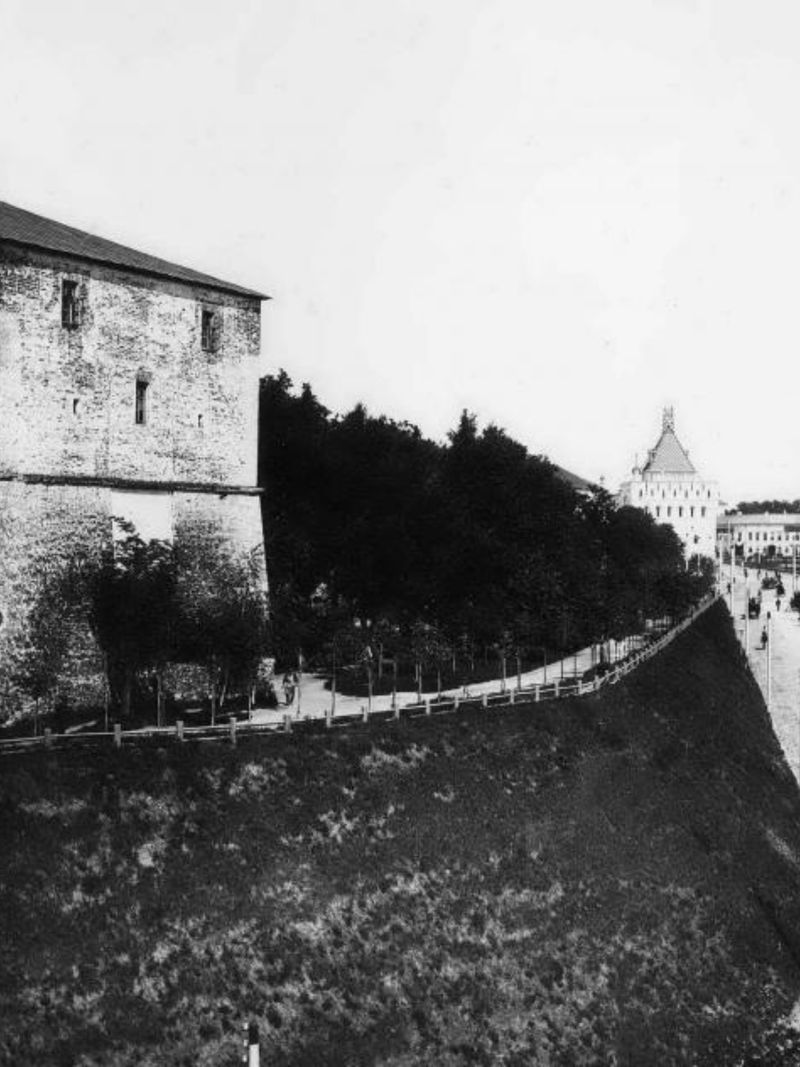

В 1221 году князь Юрий Всеволодович, осматривая живописный холм на слиянии Волги и Оки, решил: «Здесь будет город-крепость!». Так появился Новгород, который позже, чтобы не путать с тёзкой из северных земель, скромно назвали Нижним. Первый кремль строили из дерева. Он прятался за земляными валами — в те времена такая защита считалась верхом инженерной мысли.

Но к XVI веку скромная крепость оказалась на передовой — под её стены регулярно наведывались войска казанского хана. «Дерево — это несерьёзно», — решили в Москве и отправили в Нижний итальянского зодчего Пьетро Франческо (он же Пётр Фрязин), который уже отметился перестройкой Московского Кремля. С 1508 года закипела работа: за семь лет выросла каменная твердыня. Красота волновала строителей меньше, чем прочность — из украшений только «ласточкины хвосты» на зубцах да скромный серый поясок по периметру.

Когда Иван Грозный взял Казань в 1552 году, кремль внезапно оказался без работы. Мощные стены, лишённые врагов, начали медленно разрушаться. В XVIII веке «реставраторы» подошли к делу с размахом: одну башню снесли, остальные перестроили до неузнаваемости, зубцы укоротили, а защитную крышу демонтировали. Внутри разместились чиновники и арестанты.

К XX веку кремль напоминал ветхого старика: штукатурка осыпалась, кирпичи крошились, а революционеры и вовсе объявили его «символом кровавого феодализма». Спасо-Преображенский собор пустили под снос, а на его месте вырос Дом Советов. Планы были грандиозные: снести часть стен, разбить сквер… К счастью, война помешала, а после неё за кремль вступились учёные и архитекторы.

Реставрация под руководством Святослава Агафонова стала настоящим подвигом. Сначала укрепили сползающий холм, затем сняли слои краски (кремль побывал и белым, и красным) и обнаружили, что кирпичи буквально рассыпаются в руках. Работа растянулась на десятилетия, но результат того стоил: к 2012 году крепость обрела исторический облик. Теперь это не просто памятник, а стойкий оловянный солдатик, переживший века, перестройки и даже советские эксперименты.

Познакомимся с древним городом

Архитектура: кирпич, известняк и военная хитрость — как устроен главный форпост Поволжья

Нижегородский кремль — этакий «слоёный пирог» из красного кирпича и белого известняка. Последний пошёл на нижние ярусы стен — не только для красоты, но и для прочности. Масштабы впечатляют: высота стен доходит до 15 метров (это как пятиэтажка), а толщина — до 4,5 метров (можно спрятать пару танков, если бы они тогда водились).

Арсенал: галерея с военным прошлым

Этот гигант XIX века длиной в 184 метра скромно притулился к кремлёвской стене, используя её вместо четвёртой стены. Сегодня здесь выставляют предметы современного искусства, но когда-то в здании хранили пушки и ядра — куда более убедительные аргументы в спорах с неприятелем.

Геометрия побед: почему враги ненавидели этот кремль

Изначально крепость планировали построить на вершине Часовой горы, но Василий III рассудил иначе: «А давайте-ка спустим стены пониже — пусть защищают и верхний, и нижний город». Так кремль растянулся на 85-метровом перепаде высот, превратившись в неприступную громадину. Враги скрежетали зубами: атаковать такую позицию — всё равно что лезть на стену под градом стрел и насмешек.

Итальянские штучки в русской крепости

Пётр Фрязин (он же Пьетро Франческо) привнёс в строгую русскую фортификацию средиземноморские хитрости:

Сквозная галерея в толще стен — гуляйте себе, не заходя в башни (кроме Ивановской). В России такой фокус больше нигде не повторяли.

Выносные башни, торчащие за линию стен. Защитники могли поливать неприятеля огнём с трёх сторон — этакий средневековый «кроссинг».

Форма имеет значение: прямоугольные башни (Дмитриевская, Ивановская) — это «парадные ворота», а круглые (Пороховая, Северная) — глухие ловушки для особо настырных гостей.

Каменное ожерелье Поволжья

Сегодня кремль не столько защищает город, сколько украшает его. Но если приглядеться — каждый кирпич, пусть даже отреставрированный, помнит, как отражал атаки, хоронил вражеские амбиции и в итоге стал не просто крепостью, а эталоном «военной архитектуры с характером». И да, он до сих пор не побеждён: ни одна армия так и не смогла взять эти стены. Может, потому что строители знали толк не только в красоте, но и в хитрости?

Башни Нижегородского кремля: 13 сестёр с разными судьбами

Когда-то их было 14, но одна — Отводная стрельница — не пережила екатерининских времён. Остальные тринадцать стоят как ни в чём не бывало, хотя судьба у каждой сложилась по-разному. Из этого почётного караула для посетителей открыты восемь башен — остальные пока хранят свои секреты.

Забытая четырнадцатая

Тем, кто любит исторические загадки, стоит поискать следы исчезнувшей Отводной башни. Эта стрельница когда-то прикрывала подступы к Ивановским воротам, но в XVIII веке её разобрали — то ли за ненадобностью, то ли из-за ветхости. Впрочем, тринадцать оставшихся сестёр вполне компенсируют эту потерю. Расскажем о некоторых из них.

Пройдём квест всей семьёй и получим ключи от кремля

Дмитриевская башня: главная по всем статьям

Центральная, парадная, именитая — башня носит имя князя Дмитрия Константиновича и с XVI века встречает гостей у главных ворот. В её прямоугольных очертаниях читается особый статус: когда-то здесь гремели семь пищалей и шестьдесят ружей, защищая подступы к городу.

Но военная слава — дело преходящее. В разное время в толстых стенах размещали то школу, то архив, а на рубеже XIX-XX веков башню и вовсе перекроили под музейные нужды. Сегодня вместо орудийного грома здесь — тихий шелест выставочных документов, рассказывающих о прошлом Нижнего.

Никольская башня: секрет идеальной сохранности

Эта статная башня получила своё имя от соседней церкви Николая Чудотворца, но славится вовсе не духовными подвигами. В XVI веке это была настоящая крепость в крепости - попасть внутрь можно было только по коварному подъёмному мосту, нависавшему над глубоким рвом. При малейшей опасности мост взмывал вверх, оставляя незваных гостей с носом (и возможно, во рву).

Оборону усиливали грозные пищали, способные отправлять двухкилограммовые «подарки» в сторону особо настойчивых визитёров. По меркам того времени - настоящая система «умный дом» в военном исполнении.

Из всех проездных башен именно Никольская умудрилась пронести сквозь века свою первозданную сущность. Сегодня это живой учебник фортификационного искусства - здесь можно в деталях рассмотреть, как создавались неприступные цитадели пять столетий назад.

Современные гости по-прежнему попадают сюда по мосту, правда теперь он прочно стоит на земле - подъёмный механизм канул в лету вместе с необходимостью защищаться от татарских набегов. Внутри башни теперь мирно размещаются временные выставки, будто и не было времён, когда эти стены дрожали от пушечных залпов.

Погрузимся в прошлое и увидим настоящее Нижегородского кремля

Борисоглебская башня

Эта башня, появившаяся в XVI веке, успела сменить два имени — Борисоглебская (по давно исчезнувшей церкви) и Духовская (в честь несохранившегося монастыря). В 1620 году её укрепили контрфорсами с хитроумными казематами, превратив в настоящую крепость в миниатюре.

Но в 1785 году природа решила проверить её на прочность — оползень смёл не только Борисоглебскую, но и соседнюю Зачатьевскую башню. На их месте появились скромные стены, а позже — «Духовской пролаз», больше напоминающий потайной лаз, чем полноценные ворота.

В 1966 году исследователи откопали остатки первого яруса, а к 1974 году башню восстановили, вернув ей первоначальный облик.

По форме Борисоглебская башня близка к круглым — Кладовой и Пороховой, но с важной оговоркой: она расположена на изломе стены, что заставило строителей проявить изобретательность. Чтобы ликвидировать «мёртвые зоны», они оборудовали специальную боевую печуру — своеобразную «ловушку» для незваных гостей.

Четыре яруса, купольные своды, 11 зубцов — всё здесь продумано до мелочей. Верхняя площадка с боевыми окнами позволяла вести огонь по всем направлениям, а внутренняя планировка повторяла схему других круглых башен.

Борисоглебская — редкий пример того, как исторический объект может буквально восстать из руин. Сегодня, глядя на её мощные стены, сложно поверить, что когда-то от неё оставался лишь фундамент. Но, как видно, даже оползни и время не смогли стереть её с лица земли — и теперь она снова на посту, пусть и в более мирной роли.

Часовая башня — часы, которые считали иначе

Возвышаясь над слиянием Волги и Оки, Часовая башня испокон веков служила главным дозорным пунктом Нижегородского кремля. Короткое прясло длиной всего 39 метров — самое компактное в крепости — соединяет её с Северной башней, но главное богатство Часовой не в размерах, а в расположении. Отсюда открывается вид на десятки вёрст вокруг, что делало её идеальным местом для командного пункта и часового поста.

В XVI веке на башне появились главные городские часы с необычным циферблатом — вместо привычных 12 делений на нём было 17, по числу часов в самом длинном летнем дне. Время тогда считали иначе: первый час дня начинался с восходом солнца, а первый час ночи — с закатом. Часовщик, приставленный к механизму, следил за точностью хода, а колокольный набат созывал защитников при опасности.

К XVIII веку часы усложнились — они научились отбивать не только целые, но и половинные часы. Правда, в 1807 году пожар едва не лишил башню этой диковинки: своды рухнули, стены треснули, и лишь в 1954 году реставраторы вернули сооружению прежний облик, включая деревянную часовую избу и позолоченный флюгер в виде оленя — символа Нижнего Новгорода.

В годы Великой Отечественной войны на вершине башни разместили зенитные пулемёты, защищавшие город от воздушных атак. А в 1970-е здесь заступил на пост №1 у Вечного огня почётный караул из школьников — смена ролей, достойная исторического романа.

В 2023–2024 годах Часовой башне вернули её главное украшение — 17-часовой циферблат и механизм с восемью колоколами. За основу взяли чертежи XVII века и старинный механизм из Новочеркасска. Теперь каждый час над площадью Народного Единства разливается мелодия «Славься» из оперы Глинки — так древние традиции переплетаются с современностью.

Каждая башня — отдельная глава кремлёвской летописи. Одни хранят следы ядер, другие — пыль архивных дел, третьи и вовсе превратились в смотровые площадки. Но все они по-прежнему на посту — просто теперь их оружие не пищали, а истории, которые они рассказывают внимательным слушателям.

Узнаем легенды древнего кремля

Храмы кремля

Когда-то за кремлёвскими стенами звенели колокола пяти храмов. Но XX век оставил от этого богатства лишь один уцелевший собор. Сегодня, благодаря восстановительным работам, в кремле вновь звучит молитва — в старинном храме и двух воссозданных церквях.

Михайло-Архангельский собор: старожил нижегородской земли

Этот храм — ровесник города. Первая деревянная церковь появилась здесь ещё в 1221 году, а нынешнее каменное здание, пережив три перерождения, сохранило дух XVII столетия.

Шатёр вместо куполов — редкий для православных храмов приём, делающий собор узнаваемым.

Следы предшественника — белокаменная разметка у алтаря показывает контуры древнего храма 1359 года.

Голосники в стенах — замурованные глиняные сосуды создают потрясающую акустику, превращая каждое песнопение в неземное звучание.

Внутреннее убранство поражает скромностью: белые стены без росписей, лишь иконостас нарушает эту строгую гармонию. Но главная ценность — прах Кузьмы Минина, нашедший здесь последний приют после разрушения Спасо-Преображенского собора.

Единственный уцелевший храм кремля пережил все катаклизмы именно благодаря своей простоте. В то время как богато украшенные соседи пали жертвами времени, этот аскетичный собор продолжал стоять — возможно, потому что настоящая красота не нуждается в излишествах.

Сегодня, когда в кремле вновь зазвучали молитвы, Михайло-Архангельский собор остаётся живым напоминанием о том, что даже в самые тёмные времена свет не гаснет окончательно. А его голосники, словно хранители времени, по-прежнему усиливают каждое слово, произнесённое под этими древними сводами.

Погуляем по кремлю с гидом, самостоятельно прокладывая маршрут

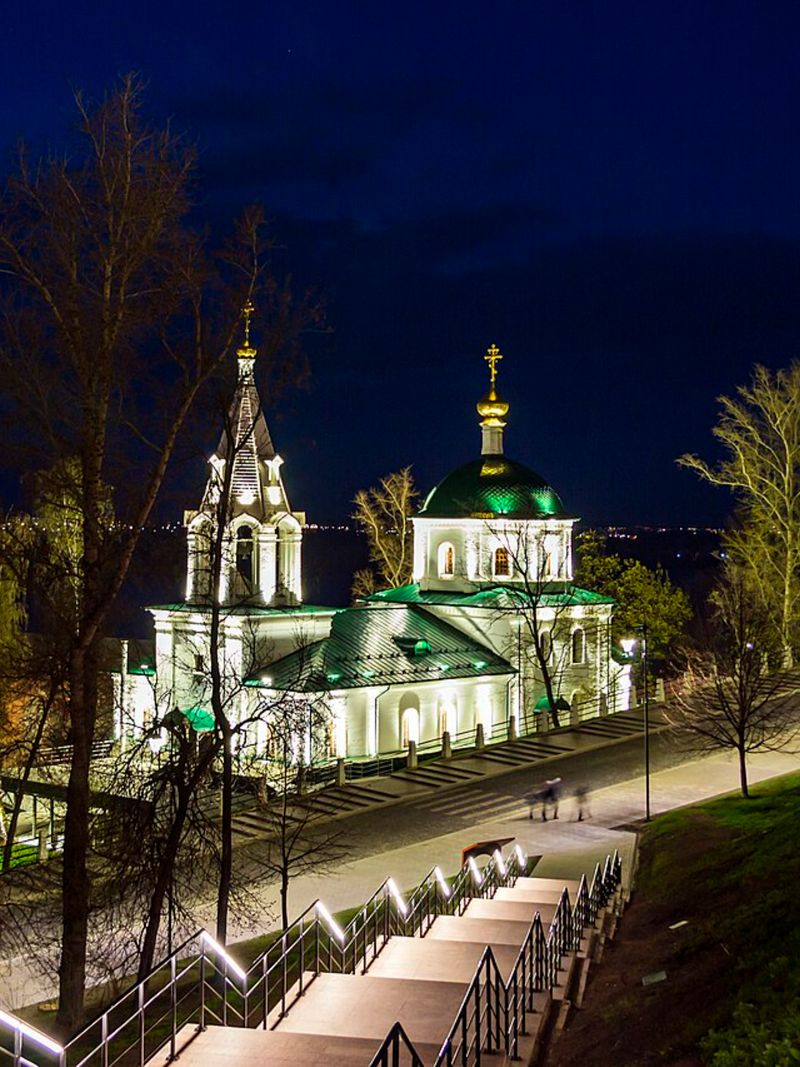

Церковь Симеона Столпника

Первый храм на этом месте Нижегородского кремля появился в XVII столетии. История оказалась к нему неблагосклонна: сначала пожар XVIII века оставил от церкви пепелище, затем XX век стёр её с лица земли окончательно. Но, как оказалось, преждевременно списывать эту святыню со счетов.

В 2021 году церковь Симеона Столпника восстала из небытия — точная копия своего барочного предшественника. Снаружи — лаконичный силуэт с позолоченной главкой и шатровой колокольней, будто сошедший со страниц учебника по древнерусскому зодчеству. Внутри — настоящий взрыв красок: фрески с библейскими сюжетами превращают стены в иллюстрированную книгу.

Главная гордость храма — иконостас, выполненный в технике басмы. Мастера прошлись тиснением по мельхиору (хитрому сплаву меди и никеля), создав иллюзию древнего посеребрённого оклада. Результат настолько убедителен, что даже знатоки порой путают его с подлинником.

То, что не смогли сохранить, пришлось воссоздавать с нуля. Но теперь у нижегородцев есть редкий шанс — увидеть «новодел», который по мастерству исполнения ничуть не уступает утраченным оригиналам. Церковь Симеона Столпника доказала: культурную память можно не только хранить, но и заново собирать по крупицам.

Никольская церковь

Когда в 1885 году эту церковь пристроили к манежу, никто не предполагал, что ей предстоит стать, пожалуй, самым необычным культовым сооружением России. После революции храм лишился колокольни, а в его стенах зазвенели не молитвы, а трамвайные звонки — здесь обосновалось депо. Алтарную часть и вовсе застроили двухэтажкой, окончательно скрыв духовные истоки здания под слоем советского прагматизма.

Любопытно, что в середине XIX века настоятелем предшественницы этой церкви был протоиерей Александр Добролюбов — отец того самого Николая Добролюбова, чьими критическими статьями зачитывалась вся просвещённая Россия.

В 2020 году храму вернули исторический облик, доказав, что даже самые радикальные переделки — не приговор. Сегодня краснокирпичные фасады с мозаичными образами снова украшают кремль, а внутри можно увидеть:

- Иконостас в духе XVII-XVIII веков

- Фрески в стиле русского модерна

Ощутим магию вечернего города

Памятники: история Нижнего без учебников

В Нижегородском кремле история оживает не только в стенах древних башен — 11 монументов здесь ведут немой диалог с посетителями. У входа встречают основатели города: князь Юрий Всеволодович с епископом Симоном Суздальским застыли в бронзе, словно продолжая обсуждать, где бы тут поставить следующую башню.

Обелиск с приключениями

Гранитный памятник Минину и Пожарскому у смотровой площадки — старейший в городе, но мог бы выглядеть совсем иначе. Изначально нижегородцы собирали деньги на полноценную скульптурную группу работы Ивана Мартоса. Однако готовый памятник так понравился столичным чиновникам, что его... отправили в Москву. Лишь в 2005 году историческая справедливость восторжествовала — точная копия московского монумента заняла законное место у стен кремля.

Военная аллея

Вдоль южной стены выстроилась бронетехника как на параде:

- Настоящие «катюши», чей вой наводил ужас на фашистов

- Легендарный Т-34 с австрийским «шрамом» — участвовал в освобождении Вены

- Пушки и минометы, каждый со своей боевой историей

Особый шик — танк на пьедестале у Часовой башни. В 1970 году боевая машина сама (!) заехала на постамент.

Эти монументы — не просто украшения. Они напоминают, что история делается не только в кабинетах, но и на земле. Причём иногда буквально: танки-то собирали здесь же, на «Красном Сормове». Так что кремль может гордиться не только древними стенами, но и современными подвигами.

Исследуем 800-летнюю историю Нижнего

Административные здания

В Нижегородском кремле административные здания — не скучные офисы. Здесь за одним фасадом может скрываться и советский конструктивизм, и имперский классицизм, и даже... церковные кирпичи.

Дом Советов: самолёт, который так и не взлетел

Этот образец конструктивизма 1930-х годов, напоминающий авиалайнер, сегодня вмещает городскую думу и мэрию. Ирония в том, что построен он на месте Спасо-Преображенского собора, а при его возведении использовали кирпичи не только этого храма, но и Никольской церкви с Нижнего торга. Получился своеобразный архитектурный «франкенштейн» — советская власть, возведённая на церковных «костях».

Губернаторский дворец: от балов до политбюро

Белоснежное здание в стиле классицизма когда-то было центром светской жизни:

- Первый этаж — для балов и приёмов

- Второй — личные покои губернаторской семьи

- Третий — домовая церковь

В советское время дворец лишился куполов, но приобрёл новых постояльцев — партийных функционеров. Сегодня здесь разместился Художественный музей, словно компенсируя годы идеологической монополии.

Практическая информация

Главная крепость Нижнего открыта:

Зимой с 06:00 до 21:00

Летом до 22:00 (чтобы успеть сделать тот самый кадр на закате)

Но если мечтаете пройтись по боевому ходу стен как настоящий древний стрелец — придётся подстроиться под их график: с 10:00 до 19:00 (последних посетителей пускают до 18:00).

Оплата:

Вход на территорию — бесплатный

А вот за музеи, боевой ход и экскурсии придётся заплатить — но оно того стоит!

Подружимся с Нижним - от древней крепости до купеческих особняков

Как добраться

Главные ворота выходят на площадь Минина и Пожарского — транспортный хаб, куда стекаются автобусы со всего города. Но знатоки кремлёвских тайн используют и другие входы:

- Дмитриевская башня — парадный вход для тех, кто любит начинать с главного

- Кладовая, Никольская, Пороховая — для ценителей нестандартных маршрутов

- Северная, Ивановская, Зачатьевская — вариант для романтиков, готовых к испытаниям

Важное предупреждение:

Три последних входа — это своеобразный «фитнес-тест». Придётся карабкаться вверх по крутому склону, зато увидите кремль с неожиданных ракурсов.

Начните осмотр с нагорной части (от главного входа), а спускайтесь через «нижние» башни — так ноги скажут вам спасибо. И не забудьте удобную обувь — средневековые мостовые не прощают каблуков и шлёпанцев!

Заключение

Нижегородский кремль — не просто крепость, а настоящий город в городе. За мощными стенами скрывается целый мир: от древних храмов до галерей современного искусства, от пышных цветников до головокружительных видов на стрелку Волги и Оки. Выделите на прогулку хотя бы полдня. А лучше — возьмите местного гида, иначе рискуете пропустить что-то важное. Ведь в этом каменном ожерелье Нижнего каждая башня, каждый камешек мостовой — хранят свою историю. Главное — не пытайтесь объять необъятное за один раз. Кремль стоит того, чтобы возвращаться к нему снова и снова. В разное время года, в разном настроении — он всегда будет разным.