Своды величественного Михайловский дворца — молчаливые свидетели жизни династии Романовых и хранители художественных реликвий. В просторных помещениях экспонируются картины русского искусства XII−XIX веков. Императорские залы украшают старинные иконы, полотна Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Казимира Малевича и других выдающихся художников. Ныне Михайловский дворец — часть знаменитого Государственного Русского музея.

История Михайловского: императорский подарок

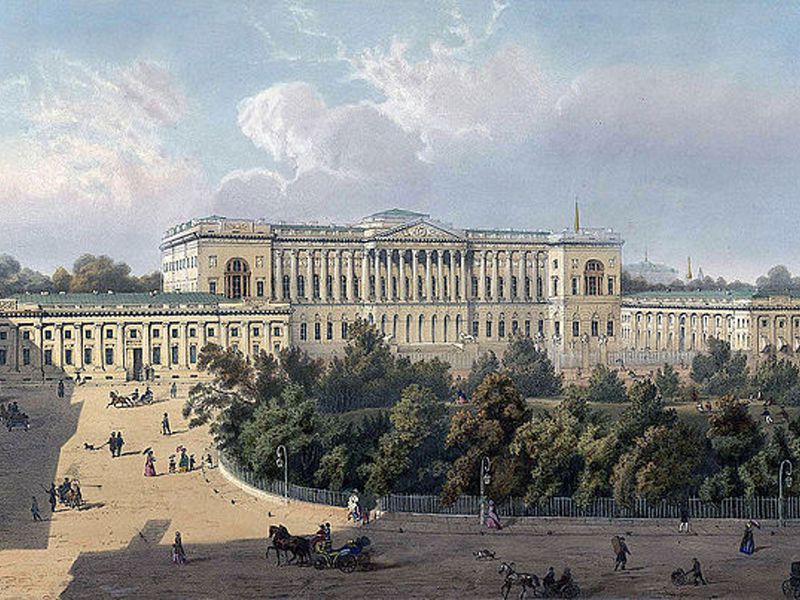

Дворец с роскошным садом в сердце Северной столицы возвели по воле императора Павла I для его сына великого князя Михаила. Проектированием и созданием ансамбля в стиле ампир занялся Карл Росси — это один из многочисленных шедевров руки выдающегося архитектора. В Санкт-Петербурге по его проектам созданы Александринский театр, Елагин дворец, здание Сената и Синода и многие другие исторические объекты.

Архитектура в стиле ампир: проект Росси

Строить дворцовый ансамбль начали в 1819 году на пустыре у реки Мойки, в удобном месте, соединяющем Зимний и Аничков дворцы. Спустя шесть лет здание и его интерьеры были закончены. Михайловский отличается от других петербургских дворцов своей сдержанностью и лаконичностью. Здесь нет характерной пышности барокко или рококо. Он строг и симметричен, с чёткими линиями. Здание выполнено в стиле позднего классицизма с элементами ампира. Его визитная карточка — монументальный восьмиколонный портик с треугольным фронтоном.

Из дворца в Русский музей

В 1895 году дворец получил статус Русского музея имени императора Александра III. Музей учредили указом императора Николая II. Именно он выкупил дворец после смерти князя Михаила и его супруги. В 1898 году после реставрации дворец в новом образе открыл двери для посетителей. Первые экспонаты собраны Александром III — полотна Карла Брюллова «Последний день Помпеи» и «Девятый вал» Ивана Айвазовского. Они пережили революцию и Великую Отечественную войну. А вот само здание восстанавливали.

Экскурсия по ночному Санкт-Петербургу с разведением мостов

Что посмотреть в Михайловском дворце

Сейчас Михайловский дворец разделен на залы. Маршрут построен по хронологии развития искусства в России: от древних икон до работ XX века

Вестибюль Михайловского дворца, — находка для любителей красивых фотографий. Парадная лестница из мрамора и гранита ведёт на верхние этажи. Двухуровневый плафон — потолок с большим окном — создаёт эффект дополнительного пространства. По задумке архитектора так в помещение дворца попадает естественный свет. Украшает плафон роспись в технике гризайль художника Джованни-Батиста Скотти. Свод высотой около 25 метров не уступает по размаху не менее знаменитому дворцу-собрату — Эрмитажу.

Древнерусская иконопись: «Ангел Златые Власы»

Зал номер один посвящён древнерусской иконописи. Здесь можно увидеть икону «Архангел Гавриил» XII века, также известную как «Ангел Златые Власы». Эта икона выполнена в византийской традиции. Волосы Гавриила украшены тонкими нитями сусального золота. В зале представлены работы московских, новгородских и псковских мастеров, отражающих разнообразие школ иконописи.

Эрмитаж, парадные, Невский проспект: увидеть достопримечательности Санкт-Петербурга

Белый зал

В дворце до наших дней с подлинным убранством сохранился Белый или Белоколонный зал. Здесь проводили приёмы и музыкальные вечера. Зал разделён колоннами, стены расписаны в тематике античной мифологии. Детали интерьера, включая лепнину, колонны, люстры, паркетный пол и гризайльную роспись, аутентичны. Также сохранился мебельный гарнитур, но реставраторы заменили обивку.

«Последний день Помпеи» Карла Брюллова

В зале номер 14 среди других картин представлено монументальное полотно Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Картина поражает своей трагической силой, реалистичностью и внушительными размерами: четыре на шесть метров. Художник работал над полотном в 1830−1833 годах. В левой части картины Брюллов изобразил на картине себя — с кистями и красками в руках.

Изначально полотно выставляли в Риме, Милане и Париже. В 1834 года картину подарили Николаю I. В 1897 году она попала в Русский музей, став одним из главных шедевров коллекции.

«Девятый вал» Ивана Айвазовского

В этом же зале представлена ещё одна картина из коллекции императора Александра III — «Девятый вал» Ивана Айвазовского, написанная в 1850 году. Айвазовский изобразил безысходность и борьбу человека с морской стихией на основе собственного опыта. Корабль, на котором он плыл по Бискайскому заливу, попал в сокрушительный шторм. На следующий день газеты «похоронили» талантливого молодого художника. Но корабль и Айвазовский пережили эту бурю.

Корпус Бенуа

Корпус Бенуа — отдельностоящее здание, соединённое переходом с Михайловским дворцом. Здесь представлены работы авангардистов, символистов, футуристов и авангардная живопись.

В первом зале корпуса расположена одна из самых знаменитых картин Михаила Врубеля — «Демон летящий». Автор начал работу над монументальным полотном в 1899 году, но так и не успел завершить его. Незаконченность придаёт ему особую ауру.

Как добраться до Михайловского дворца

До Михайловского дворца можно добраться от станций метро «Невский проспект» или «Гостиный двор», а также на автобусах № 7, 24, 191 или троллейбусах № 5, 22.

Заключение

Сочетание великокняжеской истории, императорского наследия и богатейшей коллекции искусства делает Михайловский дворец местом, которое влечёт к себе ценителей искусства. Если вы хотите подробнее ознакомиться с историей дворца и его экспонатами, на помощь придут местные гиды.