Городец — не просто точка на карте Нижегородской области. Это музей под открытым небом. Здесь время замедляет ход: резные наличники шепчут сказки, пряники пахнут историей, а каждый камушек мостовой помнит купеческую вольницу. Если вы думаете, что знаете всё о русских провинциальных городках, Городец вас переубедит. Готовы к путешествию, где даже музейные экспонаты кажутся живыми? Мы расскажем вам об истории города, его достопримечательностях и о том, что можно привезти с собой из Городца.

История города: старше Москвы

Первые летописные заметки о Городце датируются 1172 годом, но историки, вечно недовольные официальными версиями, настаивают: город заложили на два десятилетия раньше — в 1152-м. Инициатором выступил не кто-нибудь, а сам Юрий Долгорукий.

Поселение задумывалось как щит против булгар. Однако монголы, известные своей бестактностью, в 1238 году решили, что деревянный кремль — отличный повод для тренировки в поджогах. Город восстановили, но через полтора века хан Едигей, видимо, вдохновившись опытом предков, устроил повторный мастер-класс по пиромании.

На сей раз реанимация началась лишь в XVII веке, когда местные жители решили: если не воевать, то хотя бы торговать. Благодаря Волге Городец расцвел как перевалочный пункт для купцов, мечтавших продать всё — от пряников до глиняных свистулек. К XIX веку это был уже типичный купеческий городок, где деньги пахли не порохом, а пряниками и льняными тканями.

Сегодня Городец — музей под открытым небом, где можно не только полюбоваться на резные наличники, но и задуматься: как это они умудрились сохранить деревянные дома, если вся их история — сплошное «построили-сожгли-повторили»?

А ещё здесь до сих пор живут те самые ремёсла, которые в других местах давно превратились в музейные экспонаты. Городецкая роспись, золотое шитьё и печатные пряники — не просто сувениры, а доказательство: даже после татар, пожаров и забвения можно остаться не просто городом, а городом с характером.

Ощутим неспешное течение жизни в древнем полусказочном городе

Как добраться до Городца

Доехать до Городца, расположенного примерно в 65 километрах от Нижнего Новгорода, проще простого:

На машине — 50 километров по живописной дороге.

На автобусе — от Нижнего ходят регулярные рейсы. Дорога займёт около двух часов.

На теплоходе — летом можно приплыть с ветерком по Волге.

Теплоходная прогулка – идеальный вариант для тех, кто считает, что лучший способ начать знакомство с древним городом – это эффектно подплыть к нему, как когда-то делали купцы и разбойники.

Погуляем по древнему городу на Волге

Что посмотреть в Городце

Здесь не нужно искать достопримечательности — они сами вас найдут, причем в самых неожиданных местах. От купеческих палат до монастырских стен, от пряничных лавок до мастерских, где до сих пор творят чудеса золотыми нитями — Городец умеет удивлять. И если вы думали, что русская провинция — это скучно, приготовьтесь увидеть обратное.

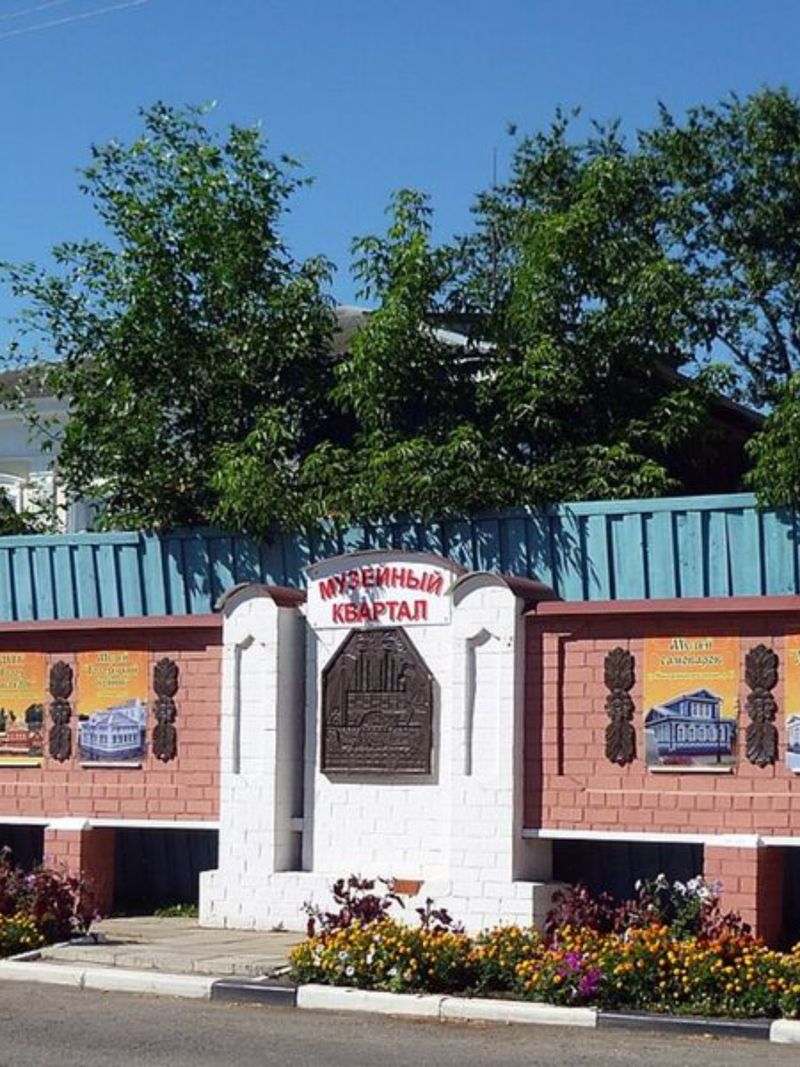

Музейный квартал: где купцы оставили свой след

В Городце есть место, где время решило остановиться и задержаться на чай с пряниками – это Музейный квартал. Забудьте про стандартные «исторические центры» – здесь целый ансамбль купеческих особняков XIX века, которые так хорошо сохранились, что кажется, будто хозяева просто вышли на минутку и вот-вот вернутся.

Гуляя по улицам Ленина, Андрея Рублёва и Набережной Революции (да, революционная топонимика здесь тоже сохранилась в идеальном состоянии), можно легко представить, как по этим тротуарам ступали не туристы с айфонами, а солидные купцы в долгополых кафтанах. В память о них стоит бронзовый памятник – местный бизнесмен эпохи классицизма, который одной рукой держит церковь, а другой – крепко сжимает ларец. Автор, видимо, хотел сказать, что вера и капитал – вещи вполне совместимые, особенно в купеческом Городце.

Но главное – не просто красивые фасады. В этих домах кипит музейная жизнь: семь экспозиций, каждая из которых доказывает, что музей – это не обязательно скучно. Здесь можно узнать:

- Как выглядел идеальный купеческий быт

- Почему городецкие пряники – не просто сладости, а предмет искусства

- Зачем купцам столько сундуков (и куда делись ключи от них)

Музейный квартал – не просто «посмотрите на старые дома». Это место, где история становится осязаемой, а прошлое – немного более понятным. И да, если прислушаться, кажется, что где-то скрипят перья в конторских книгах и звенит посуда в буфетах... или это просто ветер играет старыми ставнями?

Побываем в Музейном квартале и узнаем, что ещё интересного скрывает Городец

Музей Александра Невского

Городец претендует на звание последнего пристанища великого князя – по легенде, именно здесь в 1263 году Невский завершил свой земной путь, возвращаясь из Золотой Орды. Музей, посвященный его памяти, предлагает не просто взглянуть на экспонаты, а буквально прикоснуться к истории.

Семь тематических залов проведут вас по вехам жизни князя – от военных подвигов до монашеского пострига перед смертью. Особый интерес вызывает интерактивная зона, где можно попробовать себя в роли древнерусского писца, выводя буквы на восковой дощечке. Но главные сокровища – подлинная печать Александра Невского и загадочный шлем XIII века, чей владелец до сих пор остается неизвестным. Видимо, даже спустя восемь веков история не спешит раскрывать все свои секреты.

«Галерея добра»: где деньги действительно падали с неба

В доме хлеботорговца Плеханова вас ждет неожиданный сюрприз – выставка, которая опровергает свое благостное название. Это не собрание добродетелей, а настоящая материализация прошлого: от медной посуды до кассового аппарата XIX века, который наглядно демонстрирует, что торговые наценки – изобретение далеко не нашего времени.

Но главная изюминка коллекции появилась совершенно случайно – во время реставрации из стены буквально посыпались свертки с деньгами разных эпох. Здесь и петровские «петеньки» (500 рублей – сумма по тем временам баснословная), и революционные «керенки», которые обесценивались быстрее, чем успевали печататься. Этот неожиданный клад – лучшее доказательство, что иногда самые интересные находки происходят вопреки всем планам, особенно если у вас в руках молоток, а перед глазами – старая стена.

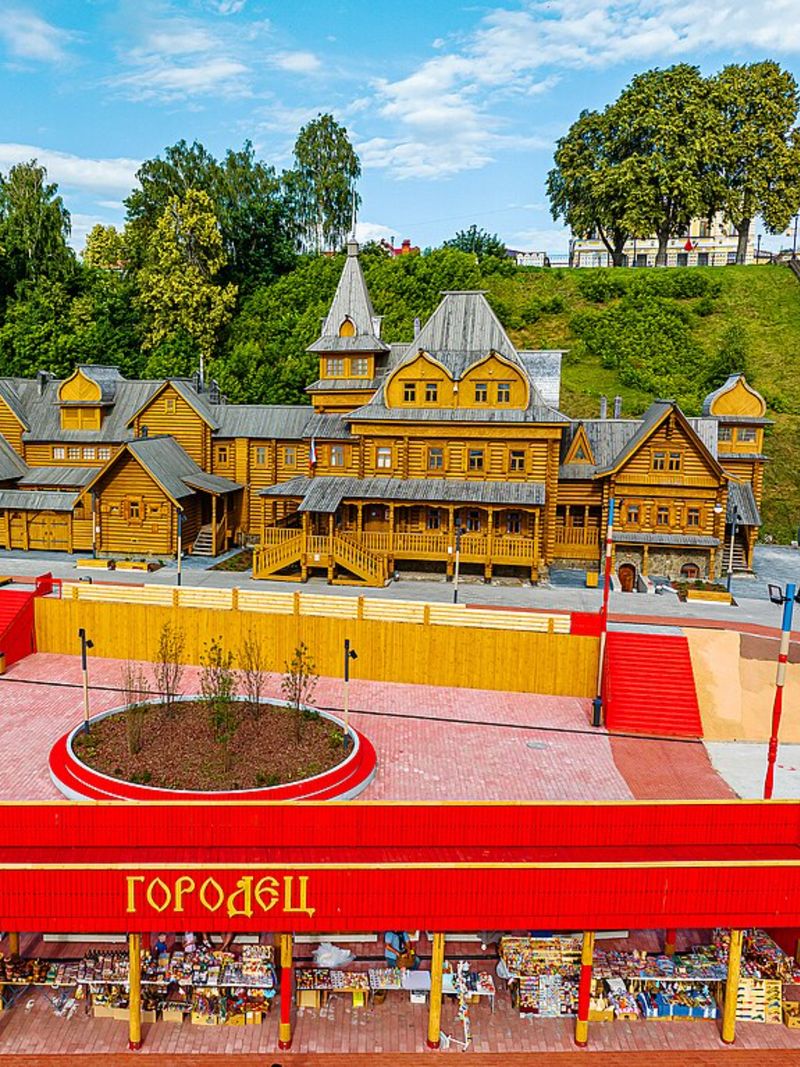

Город мастеров — резьба, роспись и прочие чудеса

На волжском берегу притаился настоящий терем-небылица — Город мастеров, построенный в 2010 году, но дышащий стариной так убедительно, что кажется, будто он стоял здесь всегда. Это архитектурное конфетти из башенок, галерей и резных узоров — причём каждый завиток скопирован со старинных фотографий с точностью, достойной лучших сыщиков.

Внутри — настоящий парад ремёсел: в одном зале — золотом расшитые платки, в другом городецкая роспись доказывающая, что деревянные доски могут стоить дороже холстов, а в третьем — иконописцы творят чудеса, которые и не снились современным дизайнерам.

Можно просто бродить, разглядывая затейливые детали (например, отыскать того самого кота, который вечно прячется в дубовых ветвях), а можно и самому попробовать силы в мастер-классах — правда, после них обычная мебель из ИКЕА начинает казаться ужасно скучной. Впрочем, предупреждаем: посещение этого места опасно — вы рискуете уехать с твёрдым намерением срочно освоить какое-нибудь ремесло.

Феодоровский монастырь — место, где молился Александр Невский

Этот монастырь - как феникс, только православный. Заложенный Юрием Долгоруким в 1154 году, он неоднократно стирался с лица земли, чтобы каждый раз возрождаться заново. Последнее его перерождение случилось в 2009 году - теперь он выглядит так, будто и не думал исчезать.

Здесь творилась история: по преданию, именно в этих стенах Александр Невский принял монашеский постриг перед смертью, сменив княжеские доспехи на схиму. В память об этом событии во дворе стоит необычный памятник - не воину и правителю, а смиренному иноку.

Главная жемчужина обители - Феодоровский собор, где интерьеры напоминают драгоценную малахитовую шкатулку. Зелёные тона и растительные орнаменты создают ощущение, будто находишься внутри произведения искусства. А иконостас здесь и вовсе уникален - сделанный из фарфора и фаянса, он словно напоминает: святость может быть хрупкой, но от этого не менее прочной.

Дом графини Паниной: когда деревянный ампир круче каменного

В Городце даже дворянские усадьбы предпочитали оставаться верными деревянным традициям - особняк Софьи Паниной, построенный в начале XX века, демонстративно игнорирует моду на камень, зато щеголяет ампирными формами. Сейчас в этих стенах разместился музей, где сама графиня, кажется, так и не собралась навести порядок среди экспонатов.

Хотя от подлинных интерьеров остались лишь воспоминания, музей с лихвой компенсирует это собранием художественных работ - от почтенных XVIII века до современных, а также коллекцией антикварных диковинок. Особняк давно получил федеральный статус памятника архитектуры, но продолжает вести себя совсем по-домашнему - как будто ждёт, что вот-вот вернется хозяйка и устроит светский приём.

Выпьем чаю с городецкими пряниками

Детский музей: где взрослые внезапно становятся детьми

В Музейном квартале притаился особый музей, который, несмотря на скромное название «Детский», умудряется разбудить ностальгию даже у самых серьёзных взрослых. Здесь собраны свидетельства того, что когда-то мир развлечений умещался не в экране смартфона, а в деревянной лошадке, потрёпанном мишке или глиняной свистульке.

Современным детям музей демонстрирует удивительный факт: их предки умудрялись быть счастливыми без интернета. А взрослые посетители вдруг с удивлением узнают в экспонатах свои давно забытые игрушки - и вот уже солидный мужчина задумчиво разглядывает точно такого же оловянного солдатика, каким играл в детстве.

Особый колорит музею придает коллекция жбанниковских свистулек - местного аналога древнерусского «гаджета». А для полного погружения в детство здесь есть комната смеха - потому что смеяться, как выясняется, можно не только над мемами в соцсетях.

«Городец на Волге»: где бурлаки остались в прошлом, но не в забытьи

Для города, выросшего у волжских берегов, музей судоходства – дело чести. Правда, сам музей скромно притаился на улице Ленина, будто стесняясь, что находится не у самой воды. Но это единственное, что в нём скромного.

Здесь оживает история волжского судоходства во всех её проявлениях: от изящных моделей пароходов до грубоватых инструментов корабелов. Особый восторг вызывает интерактивная зона, где можно на собственном опыте понять, почему бурлацкий труд вызывал у современников желание изобрести паровой двигатель. После такого опыта даже самый закоренелый романтик начинает ценить прелести дизельного судоходства.

Музей не забывает и о военных годах – мемориальный комплекс напоминает, что вклад Городца в Победу измерялся не только тоннами перевезенных грузов, но и человеческими судьбами. Впрочем, даже серьёзные темы здесь поданы так, что история перестает быть сухим учебником и становится живым повествованием – иногда грустным, иногда удивительным, но всегда искренним.

Увидим старинный монастырь, попробуем традиционные пряники и изучим коллекцию самоваров

Что попробовать в Городце

В Городце гостей встречают ароматом свежеиспеченных пряников – традиция, которая тянется как минимум с XVIII века. Эти сладкие шедевры пекут по рецептам, которые местные кулинары хранят ревностнее государственных тайн, хотя иногда позволяют себе вольности вроде апельсиновой цедры или морковного пюре в начинке.

Но настоящий кулинарный сюрприз – пряничное мясо, блюдо, где главный секретный ингредиент оказывается... сладким. Толчёный городецкий пряник придает мясу неожиданную нежность и едва уловимую сладость – вкус, который заставляет задуматься: а не слишком ли мы привыкли к обыденным сочетаниям? После такого ужина стандартные «макароны по-флотски» кажутся скучной прозой на фоне городецкой кулинарной поэзии.

Ещё стоит попробовать медовуху — местный напиток, от которого даже суровые мужики начинают улыбаться.

Исследуем улочки Городца и продегустируем знаменитые пряники

Что привезти

Из Городца невозможно уехать с пустыми руками — город так и норовит подсунуть вам что-нибудь резное, расписное или сладкое. Главный хит — изделия с городецкой росписью, где каждый мазок кисти будто говорит: «Да, я сделан вручную, и да, я стоил мастеру немалых усилий». Шкатулки, тарелки, зеркала — все они украшены сценками из купеческой жизни, которые так и просятся стать частью вашего интерьера.

Для сладкоежек обязательный пункт программы — печатные пряники. В местных лавках их столько разновидностей, что глаза разбегаются сильнее, чем у ребёнка в кондитерской. А если вдруг покажется, что магазинные недостаточно эксклюзивны — всегда можно испечь свой собственный на мастер-классе.

Ценители деревянного искусства оценят изделия с глухой резьбой — когда мастер превращает цельный кусок дерева в шедевр без единой прорези. Эти шкатулки и панно выглядят так солидно, что кажется, будто они хранят секреты нескольких поколений.

Ну а для тех, кому и этого мало, есть «Городецкая старина» — место, где советский фарфор соседствует с настоящими антикварными находками. Здесь можно отыскать ту самую шкатулку, которая ждала именно вас все эти годы. Главное — не перепутать винтаж с новоделом, а то вместо старинного шедевра рискуете увезти сувенир «под старину».

Заключение

Городец — город, где прошлое не пылится на полках, а живёт и дышит. Здесь можно потеряться во времени, наесться пряников до колик и увезти с собой не только сувениры, но и ощущение, будто побывал в настоящей русской сказке. Так что, если вам надоели стандартные туристические маршруты — добро пожаловать в Городец, где даже музейные смотрители рассказывают истории с огоньком! Ну а местные гиды вообще переполнены тайнами, которыми с вами с удовольствием поделятся.